Details

- Published: Dec 04, 2001

- Published by: Telerama

Timeline

TV show Nov 24, 2001 • CD:UK

Interview November 2001 • Paul McCartney interview for paulmccartney.com

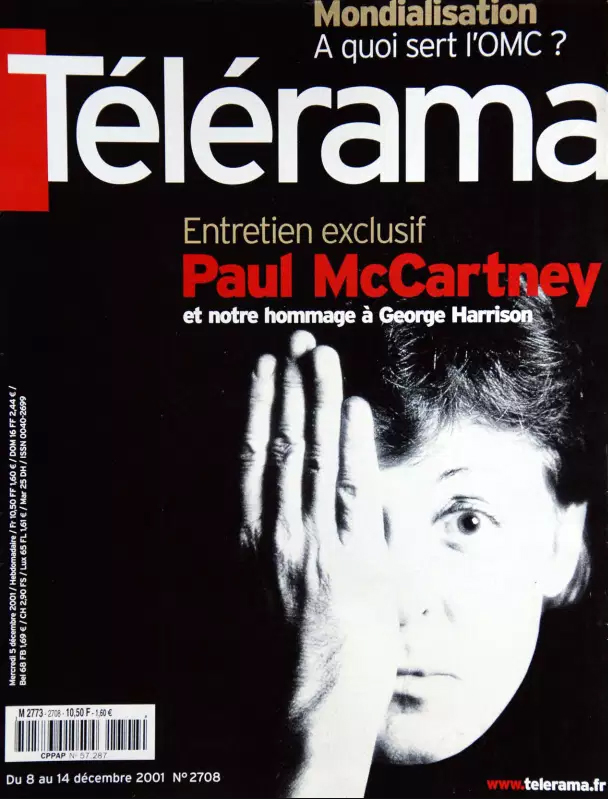

Interview Dec 04, 2001 • Paul McCartney interview for Telerama

Album Dec 04, 2001 • "Music From Vanilla Sky" by Various Artists released in the UK

Interview Dec 06, 2001 • Paul McCartney interview for RollingStone

Related album

AlbumThis interview was made to promote the "Driving Rain" Official album.

Master release

The interview below has been reproduced from this page. This interview remains the property of the respective copyright owner, and no implication of ownership by us is intended or should be inferred. Any copyright owner who wants something removed should contact us and we will do so immediately.

Sur les photos d’époque, c’est lui qui sourit tout le temps et qui tient sa guitare basse à l’envers. Décalé et serein, un bon résumé du personnage. Pendant presque toute sa carrière, on a accusé Paul McCartney de tous les maux : d’avoir provoqué la séparation des Beatles, de n’avoir écrit que des chansons nunuches, d’avoir préféré la vie de famille au grand cirque du show-biz. Pépère rocker, papy binaire, star gnangnan… Lui, en solo ou avec son groupe conjugal, les Wings (avec Linda), s’est contenté de continuer de produire ce qu’il faisait le mieux : des disques. Pas tous essentiels, certes, mais empreints de cette bonhomie artisanale et de cette sincérité mélodique qui ont fait du créateur de Yesterday l’un des songwriters les plus aisément reconnaissables. Son tout nouvel album, Driving Rain, est à la fois un hommage émouvant à son épouse disparue, Linda, et une ode amoureuse à sa nouvelle compagne, Heather. Un beau disque de saison, prétexte à rendre visite au gaucher quinquagénaire dans ses bureaux de Londres. Cet entretien a eu lieu le 23 novembre, quelques jours avant la mort de George Harrison. Paul McCartney nous avait alors demandé de ne pas l’interroger à propos de son vieil ami, qu’il savait proche de la fin.

Vous avez enregistré votre nouvel album en quinze jours. Pour démontrer qu’on peut faire de la musique sans passer des mois dans un studio ?

C’est venu d’une interview que j’ai donnée un jour, à propos des Beatles et de la façon dont nous avons enregistré des albums comme Rubber Soul et Revolver. John et moi arrivions en studio, on sortait nos guitares et on jouait les nouvelles chansons à George et à Ringo, qui les découvraient juste avant de les enregistrer. À l’époque, j’avais le sentiment d’être un peu un jeune patron, un musicien encore vert, mais qui avait suffisamment d’expérience pour diriger. Je me suis dit que ce serait intéressant de recommencer aujourd’hui.

C’est un disque paisible, il y est surtout question d’amour…

Paisible et amoureux, l’état dans lequel je me sens. L’amour, n’en déplaise à certains, reste pour moi le sentiment le plus fort. Comme j’y pense tout le temps, il est normal que j’écrive souvent des chansons d’amour.

Peut-on voir ce disque comme le début d’une troisième phase de votre carrière : il y a eu les Beatles, puis vos disques avec Linda…

Après avoir travaillé sur la publication des anthologies des Beatles, puis du « best of » des Wings, je me sens libéré, prêt à aller de nouveau de l’avant… J’ai perdu Linda il y a trois ans et demi, et je suis de nouveau amoureux d’une femme ; c’est comme une nouvelle source de jouvence. Linda était tout pour moi, et je pensais que je ne revivrais jamais quelque chose d’aussi fort. Ma rencontre avec Heather [Mills] est pour beaucoup dans le ton de l’album.

Depuis la mort de votre mère, en 1956, n’est-ce pas devenu une sorte de constante dans votre vie, cette forme de « deuil positif » ?

J’ai perdu ma mère, puis j’ai perdu John [Lennon], puis j’ai perdu Linda, et aussi mon père, et j’ai, d’évidence, une capacité à l’accepter. Chez moi, il y a comme une force qui me pousse à continuer. Je sais que ma mère aimerait me voir heureux, aimant la vie, plutôt qu’en train de pleurer toute la journée. Même chose pour John : c’était plutôt un battant, quelqu’un qui aimait rire et agir. Je les décevrais si je me contentais de gémir sur une chaise. Ça me déprime tellement d’être déprimé, que je fais en sorte que ça ne m’arrive pas… La seule certitude que j’ai, c’est que c’est ma vie, et que je ne la vis pas pour d’autres.

Pourtant, il y a des gens, des fans, qui, eux, vivent ou ont vécu par procuration, à travers vous et les Beatles.

Mes chansons sont toutes plutôt optimistes, les gens qui vénèrent les Beatles ont toujours l’air de les percevoir comme une force positive. Il y a souvent des fans qui me disent : « Si vous saviez comme votre musique m’a aidé à vivre… Les Beatles ont changé le monde ! » Que peut-on rêver de mieux ? Après tout, c’est ce qu’Elvis Presley a fait pour moi. Je me souviens qu’avec mon copain James, quand nous étions ados, nous allions à la fête foraine, et que les filles ne s’intéressaient pas à nous. On se sentait minables et sans intérêt. Alors on rentrait à la maison et on posait All shook up de Presley sur le phono. En deux secondes, on se sentait forts ! Alors, quand les gens me disent que les Beatles leur ont procuré cette sensation, je suis heureux.

Quelles ont été vos racines musicales ? Vous avez un jour cité Fred Astaire…

J’ai beaucoup écouté ce genre de musique grâce à mon père. Il jouait du jazz, mais du jazz vocal, populaire, plus proche de la comédie musicale. Il écrivait de petits airs. J’étais gavé, aussi, de ces mélodies que déversait la radio ; c’était comme si, avant même de jouer, j’avais eu une formation musicale instinctive. À l’école, les cours de musique, tout le monde s’en fichait, à commencer par le prof. Je me souviens, il mettait un disque et sortait de la classe. Aussitôt, on postait l’un d’entre nous en sentinelle, on enlevait le disque et on allumait nos cigarettes. Puis le prof revenait : « Quelle merveilleuse pièce musicale, n’est-ce pas les garçons ? » On répondait en chœur : « Excellent, monsieur ! » C’est donc la musique qu’écoutait mon père qui m’a d’abord imprégné. Puis le rock a débarqué avec Elvis, Little Richard et les autres… À ces racines se sont ajoutés le blues et les tubes du hit-parade. Ensuite, la soul de Motown a aussi eu une forte influence sur moi. Mais une chanson comme Cheek to cheek, d’Irving Berlin, est toujours pour moi un modèle : cet art de former une boucle parfaite qui pourrait durer à l’infini, sans qu’on s’en lasse. C’est comme ça que je me vois, comme un artisan, presque un « compagnon », comme d’autres façonnent des pièces uniques de mobilier.

Votre amour des mots, de la langue, de l’écriture, ça vient aussi de votre père ?

Même s’il a quitté l’école à 14 ans, c’était un homme de langage. Chaque fois que je butais sur un mot que je ne connaissais pas, il me disait de regarder sa définition dans le dictionnaire. C’est une habitude que j’ai prise très tôt, grâce à lui… À l’école, j’étais bon en rédaction et en dissertation, j’aimais ça. Et quand je me suis mis à écrire des chansons, j’avais l’impression d’être dans le prolongement des pièces et des films que j’aimais, je racontais des petites histoires remplies de personnages. Par exemple, Obladi oblada, ça vient d’un type, un Nigérien, qui m’avait apostrophé dans une boîte en disant [il prend l’accent « pidgin »] : « Hey man, obladi oblada, life goes on, man. » En partant de ces expressions, j’ai inventé toute une histoire avec Desmond et Molly, des personnages fictifs. Je me suis fait mon petit roman… On me demande souvent quel était le secret de notre écriture avec John. C’est vrai que, dans la plupart des tandems, il y en a un qui écrit les textes, l’autre la musique, mais nous avons toujours fait les deux en même temps. L’un écrivait une ligne, l’autre la complétait, et ainsi de suite. Et depuis toujours, même seul, c’est comme ça que je procède, au gré de la plume et de l’inspiration.

Ne pensez-vous pas que votre œuvre personnelle a été quelque peu sous-évaluée par la critique ? Il y a eu, à une époque, un acharnement contre vous…

Je pense que c’est parce que les Beatles venaient de se séparer et que ça se passait mal entre John et moi : la rupture n’a pas été amicale. John s’est mis à me déglinguer publiquement, et j’ai commencé à répondre à ses attaques. C’était comme une petite guerre où il fallait choisir son camp – et beaucoup ont choisi celui de John. À sa mort, c’est devenu encore plus fort : j’étais le méchant qui avait survécu. Mais progressivement, ce sentiment s’est éteint. Peut-être parce que même les plus farouches partisans de John ont dû se rendre à l’évidence : il était impossible de dissocier notre travail. Après tout, si John était un tel génie, pourquoi aurait-il accepté d’écrire avec moi ? Il y a parfois eu cette idée fausse que j’étais l’homme des bluettes et John le vrai rocker. Sauf que j’ai écrit Helter skelter, par exemple, probablement la plus sauvage de nos chansons.

À travers vos chansons, vous ne vous êtes jamais inscrit dans la tradition macho et sexiste du rock. D’où cette étiquette de « gnangnan » ?

Quand j’ai rencontré Bruce Springsteen, il m’a dit : « Eh mec ! avant je pensais que t’étais une vraie lavette, une midinette. Mais maintenant que j’ai une vie de famille, des enfants, j’adore ce que tu fais ! » Pour apprécier Paul McCartney, mariez-vous et faites des gosses, ha ha ha ! C’est vrai qu’il y a eu des moments où j’ai douté. Mais pourquoi me forcerais-je à nier mes sentiments, à ne plus être sincère ? Alors j’ai persisté, malgré les sarcasmes. Le pire, c’est quand John s’y est mis. Lui, mon quasi-frère, rejoignait la meute… Plus tard, John m’a avoué qu’il regrettait, qu’il ne le pensait pas vraiment, qu’en fait il était plus en colère contre lui-même.

Vous vous êtes réconcilié avec John avant sa mort…

C’est ce qui m’a rendu sa disparition plus supportable. Ce meurtre a été une tragédie, pour moi et pour le monde entier. Dieu merci, nous avions enterré la hache de guerre et nous avions eu de longues conversations téléphoniques, comme de vieux copains. Je lui demandais ce qu’il fabriquait, il me répondait : « Du pain. – Du pain ? Moi aussi, je fais mon pain. Et c’est quoi ta recette ? » Et on discutait pendant une heure des mérites comparés des levures. Il me parlait tout le temps de son chat, qui faisait caca partout, de l’éducation et de la façon de changer les couches de Sean, son dernier-né. Alors, quand j’ai appris qu’il avait été assassiné, j’ai reçu la balle en plein cœur, mais je me suis dit : on a pu faire la paix auparavant. Je n’ose imaginer comment je me sentirais si ça n’avait pas été le cas. Je serais probablement encore à ressasser tout ce que je n’aurais pu lui dire.

Vous avez toujours eu, dès le début des Beatles, une sorte de distance, notamment cet humour un peu caustique que vous partagiez avec John.

Je crois que c’est typique de Liverpool. Promenez-vous là-bas et vous verrez. On y trouve cette aptitude à rire de tout, surtout des choses dures. Ça permet de surmonter ses malheurs. Je pense que c’est un élément fort de ma personnalité : je déteste prendre les choses trop au sérieux. Comme ce nouveau disque : c’est avant tout une façon de m’amuser, de me faire plaisir, sans me poser de questions sur ce qu’on attend de moi… À l’époque des sixties, quand les Beatles sont allés en Inde voir le Maharishi, celui-ci a offert à chacun un livre qu’il a dédicacé. Sur le mien, il avait écrit « Radiate bliss consciousness » [« Irradie une conscience du bonheur »]. Puis il a ajouté : « Enjoy » [« Apprécie »]. J’ai pris le mot, à l’époque, pour ce qu’il voulait vraiment dire : une approche toute simple mais efficace de la vie, apprécier chaque jour comme il vient.

Lorsque vous étiez en âge de partir à l’armée, le service militaire a été aboli en Angleterre. Au fond, c’est le rock qui l’a un peu remplacé, pour les jeunes Anglais…

Il était moins une ! Le service obligatoire a été supprimé pile l’année où Ringo, le plus âgé d’entre nous, aurait dû partir. Ensuite, il y aurait eu John, puis moi, puis George. Sans cette suppression, je pense qu’il n’y aurait jamais eu de Beatles… Peut-être que la force des Beatles vient un peu de là : ce sentiment qu’on nous donnait une chance inespérée de faire autre chose que ce à quoi nous étions tous destinés. Un coup de pouce du destin. Nous étions les premiers, une nouvelle génération qui n’allait pas devoir faire la guerre comme nos parents, et ça, forcément, ça a fait de nous des êtres différents.

Aujourd’hui, être à tout moment confronté à son passé, n’est-ce pas frustrant ? Pour la majorité des gens, vous êtes à jamais un ex-Beatle.

Ça ne me dérange pas. Tout le monde a un passé, non ? Personnellement, je suis ravi d’avoir fait partie des Beatles, c’est la fierté de ma vie. Il n’y avait que quatre places et j’en étais ! Vous n’auriez pas aimé être un Beatle, vous ? On peut difficilement imaginer quelque chose de plus génial.

Mais n’a-t-on pas l’impression de se dédoubler, de se voir comme dans un vieux film ?

Mais ça, c’est le propre de la célébrité. Avec les Beatles, quand on a commencé, on était quatre types ordinaires ; et puis le succès a commencé à venir, et c’est ce qu’on voulait. On voulait gagner de l’argent, on voulait réussir dans cette profession que nous avions choisie ; et, un jour, on s’est rendu compte qu’il y avait des à-côtés. Il faut alors évaluer les dangers et décider si on est prêt à les assumer. Je me souviens très bien quand, pour moi, cette question s’est clairement posée. J’allais souvent passer des vacances en Grèce. Il y avait un groupe local qui se produisait tous les soirs, quatre types qui jouaient du bouzouki, et moi j’adorais traîner avec eux, parce que ma passion c’était la musique, pas le bronzage. Ils me trouvaient sympa, je crois, mais un peu collant. Je leur disais : « Vous savez, moi aussi, en Angleterre, je joue dans un groupe. » Et eux : « Ouais, ouais, c’est ça. » Alors moi : « Mais c’est sérieux, un vrai groupe, je crois même pouvoir dire qu’on n’est pas mauvais, on s’appelle les Beatles. » Et eux, ils se marraient : « Arrête de baratiner, les Beatles, ouaf, ouaf !!! » Et au fond, je me disais : c’est super, je pourrai toujours venir en Grèce dès que j’aurai envie d’un peu de quiétude et d’anonymat. Peu après, j’ai reçu un coup de fil qui m’annonçait que les Beatles étaient numéro un en Grèce aussi. Et là j’ai compris que c’était fini. Qu’il n’y aurait bientôt plus jamais un endroit, même le plus reculé, où je pourrais passer inaperçu.

Au fond, quoi qu’en disent certaines vedettes, il n’y a pas tant d’inconvénients que ça à la célébrité. Les gens connus se plaignent toujours de ne plus pouvoir faire ce qu’ils appellent des « choses ordinaires », comme prendre le bus ou le métro. À Paris, je prends le métro, j’adore ça. Je suis là, accroché à la barre, je sifflote, l’air de rien [il mime la scène]. Je sens tous les passagers qui me regardent, genre « qui c’est celui-là ? », ou bien « non, c’est pas possible, ça ne peut pas être lui ». Je fais comme si de rien n’était, et tout se passe très bien. On me demande toujours si je n’ai pas peur de me promener dans la rue, si je ne crains pas de me faire agresser. Ah bon ? Je risque plus que n’importe qui d’être attaqué ? Première nouvelle. À ma connaissance, toute personne est susceptible d’être à la merci d’un dingue. Il y a beaucoup de gens inconnus qui se font descendre par des barges qui tirent dans le tas, au McDo du coin. Et il n’y a jamais de célébrités dans ces McDo, que je sache. Qui y avait-il de célèbre dans les Twin Towers ? Personne, juste des milliers d’anonymes. Tout le monde risque sa vie à tout instant, la vie est dure pour tout le monde.

Jouer dans des concerts de charité, comme celui que vous avez récemment organisé pour les pompiers new-yorkais, c’est un devoir quand on est une star ?

Non, mais, en vieillissant, on devient forcément plus adulte, on prend conscience que l’on occupe une place dans la société… Le 11 septembre, j’étais à New York. J’ai donc vécu de près l’événement et, surtout, j’ai vu pour la première fois la peur envahir l’esprit des Américains. Ils se sentaient vulnérables, une sensation qu’ils ignoraient pratiquement. En France, vous avez l’« expérience » d’attentats meurtriers, en Angleterre, on est presque habitués aux bombes de l’IRA, mais l’Amérique n’avait jamais connu ça. Ce n’était pas par devoir que j’ai organisé ce concert mais plutôt comme une bonne occasion d’utiliser ma notoriété, pour quelque chose de plus utile que d’obtenir sans réserver une bonne table dans un resto. Après le concert, j’ai reçu énormément de témoignages et de remerciements de gens qui m’ont dit que ça les avait aidés, que ça les avait encouragés à ressortir de chez eux, à reprendre le cours de leur vie. Si la célébrité permet de transmettre des ondes positives, tant mieux.

Vous en feriez autant pour les enfants afghans ?

Évidemment, c’est d’ailleurs la prochaine étape. Je milite déjà contre les mines antipersonnel, et s’il y a un endroit où elles sont particulièrement concentrées, c’est l’Afghanistan. Mais tout ce qu’on peut souhaiter, c’est qu’on réussisse à maîtriser la menace terroriste à un niveau mondial. Presque tous les pays souffrent d’attaques terroristes. En Angleterre, on vient d’annoncer des risques d’attentats irlandais pendant les fêtes de Noël. C’est devenu pour nous comme une sorte de routine, et c’est atroce. En Afghanistan, l’autre espoir est que les femmes puissent vivre comme elles l’entendent, qu’elles abordent ce troisième millénaire libres de leur destin, pas avec un tchador qu’elles ne souhaitent pas forcément porter. Il ne faut jamais oublier que la première victime de la guerre, c’est le peuple.

Mick Jagger publie un disque en même temps que vous. Pour la presse, c’est lui le ringard et vous le branché…

Ça m’embête parce que Mick est un ami. Je ne trouve pas son disque nul, d’ailleurs. Mais ça m’a fait penser qu’on ne se voit presque plus. Dans les sixties, on se fréquentait beaucoup, et on s’arrangeait pour que les Beatles et les Stones ne sortent jamais leurs disques en même temps, pour éviter les comparaisons trop faciles. Je me dis qu’on devrait continuer à faire la même chose. C’est la morale de cette histoire : Mick et moi devrions nous parler davantage. C’est stupide, la compétition : il y a de la place pour tous.